近日,2025年度(第五届)全国能源动力类专业优秀本科毕业论文(设计)展示交流活动在东北石油大学落下帷幕,能源学院2025届共有五位毕业生的毕业论文入选第五届全国能源动力类专业百篇优秀本科毕业论文(设计)。

全国能源动力类专业优秀本科毕业论文(设计)展示交流活动是由教育部高等学校能源动力类专业教学指导委员会组织举办,覆盖近300所高校能源与动力工程及相关专业领域的全国范围评选活动,旨在促进全国能源动力类本科毕业论文(设计)环节的交流,提高毕业论文(设计)的质量。本次评选共有来自清华大学、浙江大学、上海交通大学等79所高校的257篇优秀作品参评,最终102篇获评优秀。

获奖本科毕业论文如下:

论文简介

1. 论文题目:改性铁酸镍材料催化CO2加氢制CO的机理研究

论文简介:

CO2捕集、利用与封存技术(CCUS)是实现碳减排的重要途径,CO2利用是CCUS技术的关键,逆水煤气转换(RWGS)能够把捕集的CO2转化为CO,进一步合成为其他高附加值化学品。但其高温反应条件以及伴随的副反应对催化剂性能要求严苛。NiFe2O4材料因成本低,兼具Fe基催化剂高CO选择性和Ni基催化剂的高活性,且易形成丰富的氧空位而备受关注,却因高温易失活难以工业化。针对该问题,本文引入了九种金属元素对NiFe2O4进行改性,探究其催化性能。发现La2O3表现出较优的改性效果,在700℃下反应8h后CO2转化率仍超70%。进一步研究La盐前驱体对催化性能的影响。发现硝酸镧前驱体有利于La物种的分散和活性相LaFeO3的形成,CO2转化率可达到73%。在对La掺杂比例影响的研究中发现La的掺杂可以促进NiFe2O4表面Ni物种的还原、调控孔隙结构、限制晶粒团聚,且表面La2O3在反应过程中生成了LaFeO3。其中20%掺杂比例的催化剂性能较好,8h持续反应后CO2转化率保持在99%以上。综上,本文确定NiFe2O4改性方案并剖析改性机理,为CO2转化催化剂的设计提供理论参考。

指导教师:张立麒(教授)

学生简介:申升,能动本硕博2101班学生,曾获校优秀学生干部、校优秀共青团干部、优秀毕业生等荣誉。参与挑战杯“揭榜挂帅”专项赛获全国特等奖、可再生能源大赛全国二等奖。现为华中科技大学动力工程及工程热物理学科直博生。

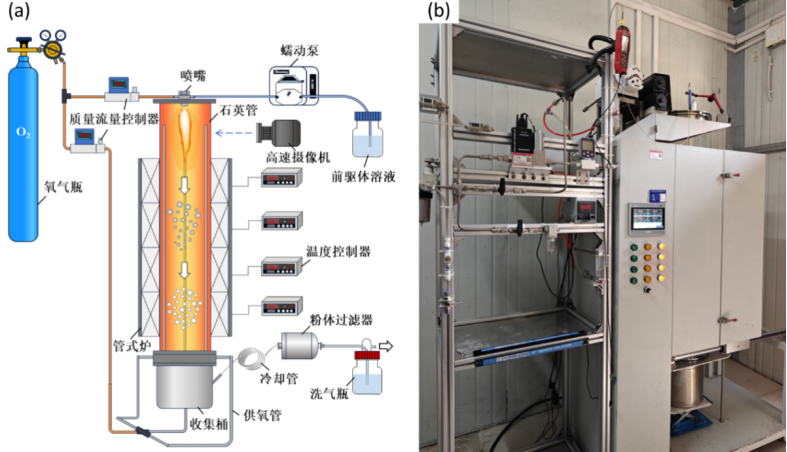

2. 论文题目:热活化法制备大孔钙基载体的热化学储能与碳捕集特性

论文简介:

基于CaO碳酸化/煅烧循环反应的钙循环技术是一种新型的热化学储能技术,因其较高的CO2吸附容量和储能密度受到了广泛关注。但是,钙基热载体存在易烧结失活的问题,多次循环后热载体反应活性快速衰减。本文提出喷雾燃烧热活化法制备高活性纳米球形钙基热载体,对不同喷雾条件与不同热活化条件对钙基热载体的微观形貌、微观结构特性参数以及循环反应性能的影响进行了探究。研究发现,随着前驱体溶液中硝酸钙浓度的增加,钙基热载体的循环反应性能逐渐增加,溶液浓度为1.0mol/L时,钙基热载体的初始CO2吸附容量达到了0.717g/g。柠檬酸/硝酸钙摩尔比对钙基热载体微观形貌的影响较为明显,柠檬酸/硝酸钙摩尔比为1.0时,钙基热载体表面形成了>50nm的大孔骨架,同时具有丰富的微小孔隙结构。较低的燃烧热活化温度会导致残碳的增加,过高的燃烧温度则会导致钙基热载体球形结构的破裂,燃烧温度为600℃时,钙基热载体的循环反应性能最好,15次循环的累积储能密度达到了43.75kJ/g。过长的煅烧热活化时间会加剧钙基热载体的烧结,最佳的煅烧时间为5min,此时能够有效去除残碳并提高钙基热载体的循环稳定性,15次循环后钙基热载体的CO2吸附容量的整体衰减率仅为9.00%。

指导教师:罗聪(教授)

学生简介:陈弘辉,储能2101班团支书,本科期间加权排名专业第八。曾获校优秀学生干部、学习优秀奖学金,本科生优秀寝室等荣誉。积极参与学生工作,曾担任能源学院学生会常务中心负责人、能源羽毛球队队长。热心科研,参与省级大创项目并结题优秀,获2023年"挑战杯"校赛二等奖。

3. 论文题目:铜基尖晶石脱除燃煤烟气中汞的实验研究

论文简介:

CuFe2O4在工业烟气中的Hg0氧化反应中表现出色,是一种具备重要研究价值和应用潜力的催化剂。然而,针对富氧燃烧环境下的单质汞形态转化规律,特别是烟气组分的作用机制,尚未清晰;富氧工况下各单一酸性气体组分(特别是SO2)对CuFe2O4催化氧化Hg0过程的影响及其作用机理尚不明确。本研究通过最小吉布斯自由能计算方法探究了富氧燃烧过程中汞的形态分布;通过Hg0氧化实验结合密度泛函理论计算,探究了酸性气体组分对Hg0氧化过程的调控作用及其内在反应机理。热力学计算结果表明,煤炭中Cl、S组分对富氧燃烧环境下汞的形态分布有一定影响。其中,随着Cl含量上升,Hg0生成点逐渐向高温方向偏移。随着S含量增加,0-250℃范围内的HgSO4与HgCl2之间呈现出竞争关系。实验结果表明,HCl和NO气氛对CuFe2O4催化氧化Hg0的过程表现出积极作用;SO2对CuFe2O4催化氧化Hg0的过程表现出一定的抑制作用。在50-150℃的低温范围内,SO2对Hg0氧化的抑制作用相对较弱,这与SO2和Hg0之间的竞争吸附密切相关。在200-350℃的高温范围内,SO2对Hg0氧化的抑制作用相对较强,这与CuFe2O4催化剂表面的高温硫酸化相关。在SO2气氛中,CuFe2O4催化剂表面的Hg0主要以HgSO4和HgO的形式存在。DFT计算结果表明,SO2到SO3的转化过程涉及两个关键步骤:SO2吸附与氧化反应。CuFe2O4催化剂表面的Hg0氧化过程涉及四个步骤:Hg0吸附,Hg*氧化为HgO*,HgO*转化为HgSO4*以及HgSO4脱附。HgSO4形成与HgO*和SO3*在CuFe2O4催化剂上发生的双分子反应相关。此外,Hg*氧化为HgO*是HgSO4形成的速控步骤。

指导教师:杨应举(副教授)

学生简介:关泽霖,能动2104班团支书,本科期间加权排名专业前30名。曾获优秀毕业生、优秀学生干部、优秀共青团干等荣誉。积极参加学生工作,曾担任能源学院团委办公室负责人、融媒体办公室成员等。热心参加科研,参与多项国家级及省级大创,获大学生节能减排大赛二等奖2项,以第一作者身份发表SCI论文1篇。

4. 论文题目:基于机器学习方法预测高性能钠离子电池硬碳材料的放电性能

论文简介:

硬碳材料作为钠离子电池常用的阳极材料,其结构特征直接影响钠离子电池的放电性能。本文从已报道的文献中搜集数据并构建了含有503组结构-性能数据的数据库,而且采用随机森林,梯度上升决策树等机器学习模型分析和预测硬碳材料的放电性能。本研究在特征选取中通过对比拟合多组数据,创新性地定义了“循环因子”,这一参数能够更准确地量化硬碳材料的循环稳定性。对比不同的机器学习模型的拟合效果发现了不同性能指标的最佳拟合模型,循环因子为CatBoost,倍率因子为AdaBoost,ICE为Bagging,放电容量为Stacking,工作平台为GBDT,为XGB。各模型在测试集上的R2分别为0.670(循环因子),0.749(倍率因子),0.749(ICE),0.733(放电容量),0.847(工作平台)和0.697(),均方根误差(RMSE)均低于8%,显示出良好的泛化性能。采用最佳拟合模型进行特征重要性分析,找到了对各个放电性能影响较大的结构参数,并结合单因素偏相关性分析和双因素交互作用,分析了这些特征是如何影响放电性能的。此外,本研究还讨论了单原子掺杂与双原子掺杂对硬碳性能的影响,为设计高性能硬碳阳极提供科学指导。

指导教师:张雄(副教授)

学生简介:戚天爽,储能2101班学生,本科期间总加权成绩90分以上,加权排名专业第三。荣获全国大学生节能减排大学二等奖,获得过学习优秀奖学金,校三好奖学金,国家励志奖学金和自立自强奖学金。积极参加科研项目,本科期间参与发表三篇论文。

5. 论文题目:低温推进剂贮箱热力排气系统优化研究

论文简介:

在轨低温推进剂的长效存储是月地往返和深空探测等空间任务的保障。在太阳辐射热的作用下,低温推进剂液氢蒸发气化,贮箱排放泄压,造成推进剂的损失,不利于推进剂的长期储存。热力排气系统(TVS)是对低温推进剂贮箱压力控制的有效方法,但仍面临降压速率较小的问题。对此,本文提出了一种耦合流体振荡器的热力排气系统(Fo-TVS),旨在实现低温贮箱的快速降压。开展了降压过程数值计算,证明了其可行性。并开展了多工况下的降压特性分析,研究了其微重力下的降压特性。Fo-TVS的特点是在喷射口加设了流体振荡器,从而实现扫掠喷射效果,加强流体的扰动。同时,还会使得喷射出的冷液体的垂直速度更大,垂直分布更广,促进流场中速度场与温度场的协同效果,增强贮箱内的换热能力,提高降压速率。本文建立了TVS气液两相传热传质数值模型,并对数值模型进行了实验验证。在此基础上,开展了Fo-TVS与传统热力排气系统(STVS)对比研究。结果表明,相较于STVS,Fo-TVS作用下贮箱内流场扰动更强烈,换热效果更好,气体冷凝更快,降压速率提高了23%。此外,本文对Fo-TVS开展了结构参数优化和降压模式对比研究,结果表明,各模式下Fo-TVS的降压速率均有20%幅度的提升;揭示了流体振荡器频率和进口宽度对Fo-TVS降压速率的影响,为Fo-TVS的结构设计提供了科学指导。

指导教师:陈建业(副教授)

学生简介:郑朝阳,本硕博2101班学生。本科期间综合加权前15%。曾获国际工程力学竞赛亚洲赛区个人赛一等奖、团队赛特等奖,周培源力学竞赛全国二等奖及省一等奖、团体赛全国优胜奖,全国三维数字化创新设计大赛全国一等奖,节能减排竞赛全国三等奖,中国大学生工程实践与创新能力大赛湖北赛区一等奖,校三好学生,国家励志奖学金,院“自强之星”,学习进步奖学金,自强奖学金等荣誉。积极参与科研项目,本科期间已授权实用新型专利一项(第一发明人),发表英文论文一篇(一作),在投一篇(under review,一作)。